yamamori のすべての投稿

本社周辺地域の清掃を行いました。

当社では社会貢献活動の一環として、日頃からお世話になっている周辺地域での感謝を込め、定期的に本社周辺の清掃作業を行なっております。

今回は10名程度が参加し、会社周辺や歩道、植樹帯の清掃を行いました。

たばこの吸い殻などの小さいゴミだけでなく、様々な大物も獲れました。これからも、地域の皆様方に感謝をするとともに、地域社会の発展にしっかりと取り組んで参ります。

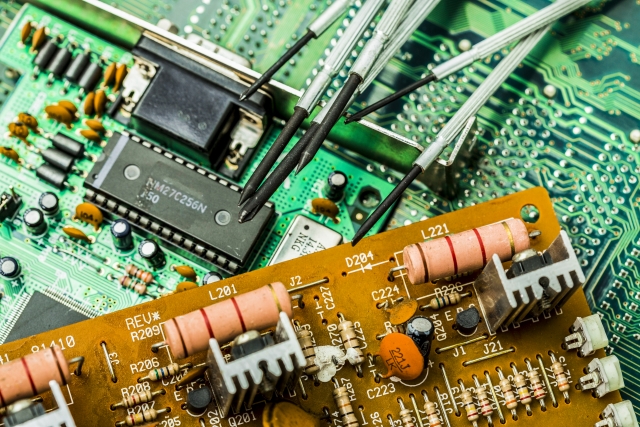

精密機器運搬で気をつけることは?業者選びのポイントも紹介

目次

<精密機器運搬起こりやすいトラブル>

精密機器の搬送には、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。特に多いのは「破損トラブル」です。破損トラブルの原因と対策を紹介します。

1.搬入元の設備を破損

よくある原因は養生箇所の確認不足です。精密機械の搬出や運搬にはプロフェッショナルな経験と知識が求められます。養生や機器の運送に関しての注意が行き届いているかについては、依頼する運搬業者の経験に左右されることも少なくありません。そのためにも、運搬業者の選定も含めて事前の下見や打ち合わせで気になる点はしっかりとヒアリングするようにしましょう。

2.落下や衝撃による精密機器の破損

本来最も発生してはいけないトラブルです。そのようなことを発生させないためにも、当日の現場立会での入念なチェックはもちろん、事前の下見や運搬業者から提出される【工程表】などが重要になります。具体的には以下のようなものです。

【作業計画書】

業者により内容に違いはありますが、作業計画書は「輸送の概要や手順、使用重機」などの記載があるものです。

「何を」「どこに」「いつ」という第一条件をもとに、 輸送する機器の種類・数、搬出入元の位置、工事の日時といった基本情報が記載されています。

【移設工程表】

オフィスや工場などの移転作業は大量の機器類を運ぶ作業となります。それらの工程を計画、管理するものが「移設工程表」です。機器の数や種類はもちろんのこと、機器類の工事に関する区分まで記載があると、荷主としては非常にわかりやすく安心できます。

【車輌配置図】

輸送時の「車両の停車位置、進入経路などの配置を記載」する書類になります。

輸送時に車輌をどこに停めるか、搬入口から設置箇所までのルートが図面にあるか、搬入作業の工程表とともに写真つきの記載があれば、その書類は大変細かいといっていいでしょう。

3.温度・湿度による破損

精密機器には、温度変化に敏感な部品や素材が含まれている場合があります。温度が急激に変化すると、熱膨張や収縮により、部品が破損する可能性があります。また湿度が高いと、結露が生じる恐れがあります。こうした危険性を回避するために、温度管理が必要になります。適切な温度帯を維持することで、機器の品質を維持します。温調車ならば庫内を一定の温度に保つことができるため、デリケートな精密機器を外気から守ります。

4.搬送中の振動や揺れによる破損

搬送中に振動や揺れが発生すると、精密機器内部の部品が緩んでしまい、正常な動作が困難になります。エアサス車なら空気圧を調整して車高を一定に保つことができます。走行中の振動や衝撃を抑えることができ、精密機器の運送に適しています。

<精密機器運搬の業者選びポイント>

精密機器の運搬には非常に高度な技術が必要になります。大切な荷物を無事に届けるために、運搬業者の選択は慎重に進めましょう。

1.全社員が一定以上レベルのスキルを持っているか

会社というのは集団組織である以上、個人によって能力の差は少なからずあるものです。しかし、担当者によって極端にサービスレベルが落ちるような業者は、業務上の品質管理能力を疑わざるを得ません。

2.高い安全管理能力を持っているか

運送に関わる会社で良い企業というものは、常に全社的に安全管理に高い危機意識を持って取り組んでいるものです。それはお客様の大切な荷物をお預かりしているということの現れでもあり、また自社の社員を大切に考えているということでもあります。その姿勢が大切なパートナーシップを育んで行くのです。

3.コストダウン等、常に企業努力がされているか

厳しい市場環境の中でも、優秀な会社は常に前向きに企業を束ねる努力をしています。チャンスを見つけて邁進して行くという意欲のある会社とお付き合いするという事は、長い目で見てもあなたの会社と継続して良質なコミュニケーションを取れるという事です。

4.機器の種類やサイズに対応しているかどうか

業者が扱える機器の種類やサイズによっては、適切な運搬方法を提供できない場合があります。幅広い種類の機器に対応している業者を選ぶのが安心でしょう。

5.保険の可否

万が一のトラブルに備えて、業者が保険に加入しているかについても確認しましょう。

天候・交通事情・災害・破損・盗難などの不測の事態を考慮する必要があります。例えば、「物流業者包括賠償責任保険」などの保険サービスに加入がされているか、そしてその料金は見積りのどの部分に入っているか等を事前にチェックする事が必要です

<岩瀬運輸機工の精密機器運搬>

弊社は精密機器の運搬・輸送に特化したプロ集団です。

一般の物流会社では扱っていない超精密重量機器の輸送・搬入・据付を得意としており、多くの実績を持っております。

安全に大型機械を輸送するために、豊富な経験を活かして綿密なプランニングを行います。長年の経験や実績の中で培ってきた技術やノウハウをもとに、どんなに難しい搬入先であろうと、社員ひとりひとりがプロフェッショナルとしての意識を持って、ご対応いたします。

国内外で教育訓練を受けた資格取得者が高度な技術と豊富な経験を生かし、搬入より設置まで安全で確実なサービスを提供いたします。

総輪エアサス車18台、温度・湿度調節付きコンテナを含む特殊車両80台完備。様々なご要望に対応できるようサイズも多種 (最大内寸幅3,370mm) 取り揃えております。

「精密機器を運びたい」「海外輸送をしたい」「安全で確実な輸送をしたい」お客様、「うちの大型機械も運べるの?」そんな疑問を持たれた方も、まずはご相談ください!

<まとめ>

精密機器は微細な部品で構成されており、外的影響を受けやすい非常にデリケートな機械です。商品自体が高価なものも多く大切に運搬しなければなりません。

運送業者を選ぶ際、つい安さだけで選んでしまいがちですが、後になって後悔するというケースも少なくありません。業者を選ぶ時は価格だけでなく、

・安全管理能力をきちんと持っているか

・全社員が一定以上のレベルを持っているか

・運搬するための専門設備(エアサス車)

などじっくり見極める必要があるでしょう。

取り扱いに注意が必要な精密機器の輸送は、精密機器輸送の専門業者に依頼するのがおすすめです。

岩瀬運輸機工は精密機器に特化した運送会社です。お気軽にお問い合わせください。

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

医療機器とは?注意するべき取り扱いポイントと輸送の種類

目次

<医療機器とは>

「医療機器」とは医薬品医療機器法で「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されています。

具体的には、医療目的で使用される機器、器具、装置、材料、薬剤、ソフトウェアなどを指します。これらの機器は、疾患の予防、診断、治療、回復、緩和、または障害の補助などの目的で使用されます。

医療機器は、心臓ペースメーカー、CTやレントゲン装置、手術器具、検査機器、医薬品デリバリー装置、医療用ロボット、医療用画像処理装置など多岐にわたります。医療機器は、高度な技術と品質管理が必要であり、医療従事者や患者の安全性を確保するためにPMD法により厳しく規制されています。

ページ内にPDM 法の記載

2014年11月25日、日本の薬事法(PALとも呼ばれます)が改正され、「医薬品、医療機器、再生および細胞療法製品、遺伝子治療製品、および化粧品の品質、有効性、安全性の確保に関する法律」(PMD法)に改称されました。

<医療機器のクラス分類>

医療機器は人体に与えるリスクの程度に応じてクラス分けされています。レベルが高くなるほど繊細な機器ですので、管理には十分気をつける必要があります。

クラス1 一般医療機器:不具合が生じた場合でも、リスクが極めて低いと考えられている医療機器で、通常の製造管理によって安全性が確保されるものです。例えば、絆創膏、温度計、綿棒などがあります。

クラス2 管理医療機器:不具合が生じた場合でも、比較的リスクが低いと考えられている医療機器です。例えば、心電図装置、血圧計、人工関節、メスなどがあります。

クラス3 高度医療機器:不具合が生じた場合、リスクが高いと考えられている医療機器で、病気の予防、診断、治療などに重要な役割を果たしています。例えば、人工心臓、脳神経外科用インプラント、人工肝臓などがあります。

クラス分類は、医療機器のリスクレベルに基づいて決定され、医療機器の安全性と有効性を確保するために使用されます。医療機器のクラス分類に応じて、製造業者は、異なるレベルの品質管理、規制遵守、審査、認証を行わなければなりません。

<注意するべき取り扱い方法>

医療機器を輸送する際には、慎重な取り扱いが必要です。医療機器の輸送・搬入で気を付けるべきポイントは以下の通りです。

適切な梱包:医療機器は、とてもデリケートなため、衝撃や振動から保護する必要があります。通常のトラックで輸送すると、その振動に耐えられず破損してしまったり不具合が生じてしまいます。輸送中に機器が移動したり、落下したりしないように、梱包材の選択には十分注意する必要があります。

温度管理:医療機器や体外診断用医薬品において温度管理が必要となる製品があります。特に、輸送中の温度が機器の効力や効果に影響を与える医薬品やバイオ医薬品などは、適切な温度帯内での輸送が必要です。冷蔵装置や冷凍装置を備えた車両を選びましょう。

保護:人命を左右する医療機器は、精密かつ繊細なため、輸送時には高度な緩衝・包装が必要とされています。医療機器を構成する部品の形状に合わせ、 保護フィルム、段ボール、クッション材などの保護材料を使用することが推奨されます。

万が一の破損に備える:梱包を厳重に行い、細心の注意を払って輸送に臨んでも、自然災害や事故など予期せぬトラブルが起こることもあります。このような事態に備えて、運送業者の多くは貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)に加入しています。貨物保険には、主に2種類あります。

オール・リスク担保条件

雨濡れ、汚れ、破損、盗難、不着等、偶然な事故によって生じた損害を補償する

特定危険補償条件

火災や爆発、車両の事故により生じた損害を補償する

運送業者を利用する際は、保険に加入しているかどうか、また補償内容について確認しておくと安心です。

<医療機器を輸送するトラックの種類>

医療機器は繊細かつ高額であるため、適切な車両選びが大切です。業者を選ぶ際は、精密機器を運ぶことができるトラックの種類は?その数はどれくらいあるのか?確認しましょう。

・標準温調エアサストレーラー

標準的な温調エアサス車。湿気を嫌う絵画などの輸送にも適切。

・大型温調エアサスパワーゲートウイング車

超精密機器、絵画、電子部品など、多彩な使い方が可能。

・空調付エアサスワイドトレーラー

大型製品を難なく積み込めるコンテナを牽引します。 設定温度から0.3度以内を保持、また湿度は40%以下を保持します。 船内電源が使用可能な空調システム、車両位置を把握できる車両稼動システムを搭載しています。

・大型平ボデーエアサス車

床全体が移動する仕組みになっており、精密機器の木箱に対処が可能です。

岩瀬運輸機工ではこのエアーサスペンションを搭載したトレーラーを全18両保有しております。大小さまざまな精密機器・医療機器の輸送に柔軟に対応できるよう、幅広い車両や設備を取り揃えています。

<精密機器を運ぶのに最適なエアサス車とは>

現在、精密機器輸送では多くのケースで特殊なトラックが使われます。これらの輸送車両を一般的に「エアサス車」と呼びます。エアサスとは、「エアーサスペンション」の略です。空気のバネ(サスペンション)で車体の高低を調整し、走行中の衝撃(道路上の凸凹など)を和らげるクルマ専用の装着部品を指します。

衝撃や振動に弱い精密機械を守りトラックが常に水平に保てるように、荷台の車高を特殊なセンサーが探知してくれたり、突発的に発生する衝撃をおさえたり、荷崩れを軽減する仕組みがなされたサスペンションです。高さを調節できるため、荷物の積み降ろしや、乗車人数の変化に合わせて車高を調整することができます。このため、トラックやバスなどの大型車両に採用されることが多く、長距離運行や乗り心地の重視される用途に適しています。

また内部の温度を管理するのに適しているため、気温の変化を受けやすい精密機器の輸送に適した車体です。

<医療機器輸送は岩瀬運輸機工にお任せください>

弊社は医療機器をはじめとした、精密機器の運搬・輸送に特化したプロ集団です。一般の物流会社では扱っていない超精密重量機器の輸送・搬入・据付を得意としており、多くの実績を持っております。

これまで輸送した装置としては、MRI、CTスキャン、高気圧酸素治療装置、診察台、介護用入浴装置、レントゲン装置などがあります。これらの精密装置を、製造工場から使用する場所に運び設置しています。

設置作業は国内外で教育訓練を受けた資格取得者が高度な技術と豊富な経験を生かし、搬入より設置まで安全で確実なサービスを提供いたします。

こちらのページでは、これまで弊社が手がけてきた医療機器の輸送・搬入・据付事例を紹介しております。機械の特徴、その機械だからこそ発生した課題、解決策およびプランニング内容、当日までの流れ、当日の様子などをお伝えいたします。

「医療機器を運びたい」「海外輸送をしたい」「安全で確実な輸送をしたい」お客様、「うちの大型機械も運べるの?」そんな疑問を持たれた方も、まずはご相談ください!

<まとめ>

医療機器は、振動や衝撃に弱く、不具合を起こすと人体に影響を与える可能性もあります。デリケートで高額な製品が多く、取り扱いには最大限の配慮が必要です。安全な輸送を実現させるためには、エアサスペンションなどの装備をもつ積載車を多数保有していることもポイントとなります。 管理や取り扱いの面でより安全に医療機器を輸送することができます。

岩瀬運輸機工では、重量があり大型の医療機器の輸送も可能です。お気軽にお問い合わせください。

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

重量物運搬とは?利用するトラックの種類と運転の注意点

目次

トラック、トレーラーで大型の重量物を運搬するということは、周囲はもちろんのこと自身のためにも安全運転は必須です。重量物の運搬は非常に危険で、専門的な訓練を受けた運転手やオペレーターが行わなければなりません。安全かつ効率的に運ぶために、適切な手順や注意事項を遵守する必要があります。今回は、重量物の特性と安全に輸送するための方法を解説します。

<重量物とは>

重量物とは、言葉通り重いもののことを指します。「何キロ以上」という明確な定義はありませんが、運送の世界においては冷蔵庫や洗濯機といった大型の家具や、などの、ヒト一人では運べないサイズのものからはじまり、上は業務用の大型プリンターや厨房機器、医療用のCTスキャンや高気圧酸素治療器、さらには人工衛星やロケット、ジェットエンジンなど。工場で製造されたあと、実際に使用される現場まで移動が必要な製品のなかには重さ数10トンに及ぶ超重量物もあります。

<重量物運搬に利用する機材>

重量物を運ぶ時には専用の機材を使います。荷物だけでなく建物も傷つけることなく運ぶことができます。重量物を運ぶ際に使う機材は一部ではありますが、以下のようなものが挙げられます。

クレーン

クレーンは、重量物を吊り上げて運搬するための機械です。大型の建設現場や工場、港湾施設などで使用されることが多く、大型のコンテナや建設資材などの運搬に利用されます。

フォークリフト

フォークリフトは、荷物を持ち上げるフォークを備えた車両です。倉庫や工場内での重量物の移動に利用されることが多く、パレットや箱などの運搬に適しています。

ジャッキ

ジャッキは自動車や建物の重いものを持ち上げるための道具のことを指します。一般的には、手動式や油圧式のものがあり、車両のタイヤを交換したり、建物の基礎を修繕するために使用されます。ジャッキは、力をかける場所を集中させることができるため、比較的小さな力でも重い物を持ち上げることができます。

チルローラ

チルローラとは、重量物移動用のコロです。この機械の上に重量物を載せて、コロコロと転がして重量物の移動や運搬をします。クレーンの使用できない場所での重量物の搬入作業に役立ちます。

ゴンドラ

エレベーターのない施設でもゴンドラごとクレーンで吊り上げ重量物を搬入します。機械やマシンハッチの寸法に応じ、複数のゴンドラを使い分けます。

<トラックの種類>

重量物運搬では、重量物の特性と用途に合わせた専門車両を使います。以下は代表的な車両です。

ユニック車(トラッククレーン)

小型クレーンを搭載したトラックのことを指します。一般的なトラックと同様に、運転席と荷台がありますが、荷台の上部にはクレーンが搭載されています。特に建設業界や産業機器の輸送などでよく見られます。

トレーラー車

トレーラー車とは、牽引車とトレーラーという二つの部分から構成される車両です。牽引車がトレーラーを引っ張りながら移動することで、長尺・重量物の運搬を行うために使用されます。運転技術や連結部分の管理に高度な技能が必要であり、重量物の運搬には適切な免許や訓練が必要です。

ラフタークレーン

建設現場などで使用される移動式クレーンの一種で、大型で重い建設資材や機器の運搬や吊り上げ作業に使用されます。トラッククレーンよりもコンパクトで小回りが利く一方、四輪操舵なので多少の悪路でも走行することが可能です。1つの運転室でクレーンの操作も車両の運転ができるというのも特徴です。

ポールトレーラー

ポールを備えた専用のトレーラーであり、トレーラーに備えられたポールによって、長尺で重量のある荷物を効率的に輸送することができます。鋼管や鉄道の車両など、長さがありながら分解できないものを運搬する際に活躍します。

<重量物輸送の注意点>

重量物輸送に従事している車両が起こす交通事故は、速度と重量及び固縛方法に起因する事故が圧倒的に多いです。事故が発生するとその衝撃力と破壊力は一般車両とは比較できないほど大きくなり、重大な災害につながる可能性が高くなります。

重量物を取り扱う際に特に気をつけるべきポイントは次の通りです。

積載量の確認

車両の積載量を超えないように確認しましょう。過積載は車両の損傷や交通事故の原因になります。

積載物の固定

積載物が動かないように、適切に固定することが重要です。強力な固定具や荷締めベルト、チェーンなどを使用しましょう。

スピードの制限

重量物輸送用のセミトレーラーはキングピンで連結されている車両であり、トレーラーの特性からもスピード超過が交通事故や品質事故に直結します。車両の重量が増えると、制動距離が長くなるため、スピードには十分注意しましょう。また、カーブや坂道での制御にも注意が必要です。

速度や重量が原因で起こる交通事故も多いため、運転方法には注意が必要です。安全対策を十分にして運転に臨みましょう。

<環境・騒音路面への影響対策>

輸送効率向上と環境対策

大型トレーラの活用は、総輸送台数の大幅な削減が図られることから、輸送効率の改善に繋がるとともに、排気ガスに含まれる有害物質(NOx・PM等)の排出量を抑制することにもなります。さらに、アイドリングストップやデジタコ等の活用によるエコドライブ活動等にも積極的に取組んでおり、「鉄鋼輸送」は効率的で環境負荷に配慮した輸送形態となっています。

我が国のCO2排出量の20.3%が運輸部門、そのうち52.9%が旅客自動車、貨物自動車が35.1%、鉄道他が12.0%です。走行速度、道路状況、エコドライブ方法等により排出原単位は変化するため、安全速度の厳守が大切です。

騒音・路面への影響と対策

大型車両は、道路の轍(わだち)やひび割れ拡大の原因となり、道路や橋梁の寿命を縮める要因とされていますが、「鉄鋼輸送」では、大型トレーラの導入により必要総台数を抑えることで、路面への影響や騒音等の環境負荷の低減を図っています。

また重量物を運ぶ大型車両ができる騒音・環境負荷への対策としては以下のような取り組みがあります。トラックやトレーラードライバーの皆さんは、安全に注意して重量物を運搬しましょう。

タイヤの選択:静音性能に優れたタイヤを選択することで、騒音を抑制することができます。進行方向に対して縦に大きな溝が入っている縦溝(たてみぞ)タイヤは、偏摩耗しづらくて燃費が良く、走行音が静かなのがポイントです。また、路面への影響も軽減することができます。

車両の整備:騒音の原因は部品の故障や劣化かもしれません。エンジンやサスペンション、ブレーキなどの部品の適切な整備を行うことで、騒音を抑制することができます。

運転スタイルの改善:急発進や急ブレーキなど「急」がつく運転はやめましょう。積んでいる荷物に不必要な衝撃を与えることにもなります。運転スタイルを改善することで、路面への影響を軽減することができます。

サスペンションの調整:サスペンションは路面からの振動を吸収する役割を持っています。サスペンションを適切に調整することで、路面への衝撃を軽減することができます。また、サスペンションを構成するパーツにはゴムでできた箇所もあり、ゴムが劣化するとオイル漏れなどを引き起こすこともありますので注意が必要です。

<岩瀬運輸機工の重量物運搬>

岩瀬運輸機工は、重量物・精密機器輸送のプロです。大型機械の運送・運搬に豊富な実績を持っており、みなさまに安心しておまかせいただける体制を整えております。

お客様の大切な大型機械を安全に運ぶために、総輪エアサス車18台をはじめ大型特殊車両80台を保有しています。

長年の経験や実績の中で培ってきた技術やノウハウをもとに、どんなに難しい搬入先であろうと、社員ひとりひとりがプロフェッショナルとしての意識を持って、ご対応させていただきます。大型機械、精密機器、重量物の運搬は岩瀬運輸機工にお任せください!

「うちの大型機械も運べるの?」そんな疑問を持たれた方も、まずはご相談ください!

お問い合わせはこちら>>

<まとめ>

重量物は、大きくて重いものですから、安全のために細かいところまで注意して運びます。高度な運転だけでなく荷物の積み下ろしにおいても特殊な技術が求められます。

私たちは、重い・大きい・精密な荷物を運ぶプロフェッショナルです。お気軽にお問い合わせください。

引用参考 鉄材等重量物輸送に携わるプロ運転者・管理者用ガイドブック

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

精密機器とは?その種類と輸送方法を解説

精密機器とはどういうものを指すのかご存じでしょうか?

難しいイメージがありますが、パソコン、時計、カメラ、スマートフォンといった日常で使われることの多いこれらの電子機器も精密機器のひとつです。振動や衝撃に弱く、精密な機器の輸送は非常に複雑。デリケートな製品のため取り扱いに最大限の配慮が必要です。

今回は精密機器の種類と特徴、取り扱う際の注意点を解説いたします。精密機器輸送を扱う弊社の輸送サービスについてもご紹介します。

精密機器とは

精密機械は、構造が複雑で高度な加工および組立技術を要し、高精度な動作や性能を持った機器のことを指します。精度や信頼性が高い動作、特定の目的に対応するための複雑な構造や設計などが含まれます。例えば、精密な計測や制御が必要な産業、科学、医療などの分野で使用される機器が機器精密と呼ばれます。

精密機器の種類

精密機の種類は多岐にわたりますが、以下が代表的なものです。

精密機器は、特定の目的に対応するために設計され、高精度な動作や性能を持っています。

【精密測定機器】

投影機、測定顕微鏡、顕微干渉計、光走査外寸測定機、画像測定機、三次元測定機、平面度、球面度測定機、真円度測定機、表面あらさ測定機、万能投影機、万能試験機、高周波膜厚計など

【医療機器】

超音波診断装置、心電計、脳波計、内視鏡、X線透視撮影装置、CT、MRI、病理検査機、レーザー治療器、人工透析装置、人工呼吸器、ペースメーカーなど

【光学機器/映写機】

コピー機、スキャナー、プラネタリウム、双眼鏡、顕微鏡、望遠鏡など

【分析機器】

光散乱光度計、電位測定システム、ダイナミック光散乱光度計、高感度示差屈折計、キャピラリー電気泳動装置、高分子フィルムダイナミクス解析装置、測色色差計、熱分析装置など

【天体望遠鏡】

天体写真儀、光電赤道儀、反射望遠鏡、屈折赤道儀、アストロカメラ、双眼望遠鏡、グレゴリー・クーデ式太陽望遠鏡、彗星写真儀など

【OA機器移設】

OA機器、ネットワークデジタル複合機、カラー複合機、液晶ディスプレイ製品、パソコン、CAD、レーザースキャナなど

【通信機器】

無線通信機器、カラオケ機器、デジタル通信機器、コンピュータなど

【計測機器】

風速計、粘度計、PHメーター、X線回析装置、接触角計、環境測定器、測角器、双眼鏡など

【宇宙航空部品】

航空機器、航空宇宙用レーダー、宇宙衛星機器、宇宙ロケット、航空機用及び船舶用エンジンなど

ざっと挙げさせて頂いただけでもこれだけの種類があるのは驚きです。これらは外的影響を受けやすく壊れやすいです。取り扱いや輸送には細心の注意が必要です。

取り扱いの注意点

精密機器を取り扱う際に特に気をつけるべきポイントは次の通りです。

1.振動衝撃

精密機器は大型で高額な機械であることが多く、故障してしまった場合の損害は甚大です。振動や衝撃に弱く、配送中の車両からくる振動によって破損してしまう可能性があります。地面から伝わる衝撃を最小限に抑える必要があります。

対策

振動吸収材を使用する:振動吸収材を使用することで、精密機器が振動を吸収することができます。例えば、積層ポリマーやゴムなどが使用されます。

機器を固定する:精密機器は、固定することで振動から適切にすることができます。

振動源を制御する:振動源を制御することで、精密機器にかかる振動を最小限に抑えることができます。例えば、振動源を減らすために適切なマウントを使用することができます。

適切な搬送車両を使用する: 精密機器を輸送する際には、特に適切な搬送車両を使用することが大切です。

2.湿度

精密機器には錆びやすい原料が使われている場合もあり、湿度が50%を上回ると錆や腐食のリスクが高まり品質に悪影響を及ぼします。しかし40%を切ると乾燥により静電気が発生してしまいます。そのため一般的に40〜50%の間の湿度を保つことが推奨されています。

対策

空調システムの利用: 温度・湿度の影響を受けやすいため、空調システムを使って管理すると良いでしょう。精密機器に適切な湿度を維持することができます。

防湿材を使用する:防湿材を使用することで、精密機器が湿気にさらされないように保護することができます。

輸送車両

現在、精密機器輸送では多くのケースで特殊なトラックが使われます。これらの輸送車両を一般的に「エアサス車」と呼びます。エアサスとは、「エアーサスペンション」の略です。衝撃や振動に弱い精密機械を守る為に、トラックが常に水平に保てるように、荷台の車高を特殊なセンサーが探知してくれたり、突発的に発生する衝撃をおさえたり、荷崩れを軽減する仕組みがなされたサスペンションです。また内部の温度を管理するのに適しています。

そしてエアーサスペンションを搭載したトラックにもいくつか種類があります。 下記にいくつかを挙げてみます。

・標準温調エアサストレーラー

標準的な温調エアサス車。湿気を嫌う絵画などの輸送にも適切。

・大型温調エアサスパワーゲートウイング車

超精密機器、絵画、電子部品など、多彩な使い方が可能。

・空調付エアサスワイドトレーラー

大型製品を難なく積み込めるコンテナを牽引します。 設定温度から0.3度以内を保持、また湿度は40%以下を保持します。 船内電源が使用可能な空調システム、車両位置を把握できる車両稼動システムを搭載しています。

・大型平ボデーエアサス車

床全体が移動する仕組みになっており、精密機器の木箱に対処が可能です。

弊社ではこのエアーサスペンションを搭載したトレーラーを全18両保有しております。

岩瀬運輸機工の輸送サービスについて

弊社は精密機器の運搬・輸送に特化したプロ集団です。

一般の物流会社では扱っていない超精密重量機器の輸送・搬入・据付を得意としており、多くの実績を持っております。

具体的には半導体製造装置や人工衛星関連機器などの大型産業機械や、病院で使用するMRIなどの精密装置を、製造工場から使用する場所に運び設置しています。

設置作業は国内外で教育訓練を受けた資格取得者が高度な技術と豊富な経験を生かし、搬入より設置まで安全で確実なサービスを提供いたします。

これまで輸送したも装置の一例

・半導体製造装置

・液晶製造装置

・オンデマンド印刷機

・医療機器

・厨房機器

・航空機のフライトシミュレーター

・人工衛星

など多数の実績あり。

こちらのページでは、これまで弊社が手がけてきた大型精密機械における案件を、事例としてご紹介いたします。機械の特徴、その機械だからこそ発生した課題、解決策およびプランニング内容、当日までの流れ、当日の様子などをお伝えいたします。

「精密機器を運びたい」「海外輸送をしたい」「安全で確実な輸送をしたい」お客様、「うちの大型機械も運べるの?」そんな疑問を持たれた方も、まずはご相談ください!

まとめ

数多くの細かな部品で構成されている精密機器は、振動や衝撃に弱く、デリケートなため取り扱いに最大限の配慮が必要です。安全な輸送を実現させるためには、エアサスペンションなどの装備をもつ積載車を多数保有していることもポイントとなります。 管理や取り扱いの面でより安全に精密機器を輸送することができます。

岩瀬運輸機工は精密機器に特化した運送会社です。お気軽にお問い合わせください。

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

原油高騰によるコスト削減に!トラックの燃費向上と運転のコツ

目次

電気代、食費、生活必需品まで物価高騰が止まりません。トラック運転に欠かせない軽油代の上昇も気になるところです。原油価格の高騰を受け、政府は元売り企業に補助金を出す価格抑制策を実施しましたが、大きな変動はなく依然として厳しい状況が続いています。

先の見えない原油高騰、少しでも「燃費を良くしたい」と思う人は少ないはず。燃費が良くなれば年間の維持費も安くなります。

そこで今回はトラックをはじめとする大型車のための、燃費を向上させる方法と運転の仕方を解説します。

<原油高騰の背景>

現在、世界的に需要に供給が追い付いていない状況が続いております。

新型コロナの感染拡大で世界的に止まっていた経済活動もワクチン接種が進んだことにより再開しました。経済が動き始めると工場や物流を稼働させるのに原油は欠かせなくなります。しかし原油供給はなかなか回復しません。この背景には大きく分けて2つの理由が挙げられます。

1.相次ぐ災害

アメリカ北東部で発生した巨大ハリケーンによる石油施設の操業停止や、中東で石油施設の爆発や火災が相次ぎました。こうした異常気象が世界各地で起きており、物流や原油の供給に滞りが発生しています。

2.ウクライナ情勢

ロシアは石油生産国世界3位のエネルギー大国です。ウクライナ情勢をめぐり、欧米諸国や日本の経済制裁を受けて、ロシア産の石油やガスの輸出が減少しています。

3.円安の影響

昨年の高値1バレル130ドルに対し現在は80ドル付近。円安が進んだことにより、原材料・輸送コストが高騰しています。

<燃費向上のポイント>

・エアクリーナーの交換

エアクリーナーはきれいな空気をエンジンに送り込む役割を持ちます。しかしエアクリーナが詰まっていると、空気不足になって燃焼が悪化し、燃費が悪くなってしまいます。

目詰まりインジケータが点灯したら、エレメントを清掃または交換してください。交換の目安は約4万キロ走行後が目安だと言われています。目詰まり状態で使用すると、燃費が3〜5%悪化するので気をつけましょう。

エンジンオイルは定期的に交換

エンジンオイルの主な役割として、「潤滑」「密封」「冷却」「清浄」「防錆」の5つがあります。エンジンオイルは劣化すると、エンジン性能を維持できず、効率的にエネルギーを伝達できなくなります。車を動かすのに必要なエネルギー量を確保するためにより多くの燃料が必要になります。オイルの寿命以上に長く使うとオイルの粘度が固くなり、燃費が1〜2%悪化します。

それ以上にエンジンの寿命が短くなるので、定期的にオイル交換をしましょう。

タイヤの空気圧をチェック

空気圧はタイヤの機能に大きく影響を及ぼします。注入する空気圧が適正値から外れた状態では、燃費を悪化させるだけでなく、偏摩耗の原因や乗り心地が悪くなり積載物へ衝撃が伝わりやすくなるなど、思わぬトラブルの原因になる可能性があります。

適正空気圧の目安は以下の通りです。

・小型クラス(2トン車):5.0kg/cm2~6.0kg/cm2

・中型クラス(4トン車):7.0kg/cm2~8.0kg/cm2

・大型クラス(10トン車):8.5kg/cm2~10.0kg/cm2

安全な運転や燃費向上のためにタイヤの空気圧はとても大切です。こまめに点検して快適な走行を保ちましょう。

<燃費を良くする運転のコツ>

不要なアイドリングはやめよう

アイドリングストップをしている場合にも車はエネルギーを使い続けます。

待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめましょう(※1)。10分間のアイドリング(エアコンOFFの場合)で、130㏄程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です(※2)。エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。

※1:交差点で自らエンジンを止める手動アイドリングストップは、以下の点で安全性に問題があるため注意しましょう。(自動アイドリングストップ機能搭載車は問題ありません。)エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため、先頭車両付近や坂道での手動アイドリングストップはさけましょう。

※2:-20℃程度の極寒冷地など特別な状況を除き、走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。

「急」のつく運転はNG

急加速発進すると高回転部分を多く使うため燃費が悪くなります。同じように「急停車」も燃費を悪化させるだけでなく、積んでいる荷物に不必要な衝撃を与えることにもなります。出来るだけ一定の速度で運転し、停止時はエンジンブレーキを使うことを心掛けましょう。

アクセルを踏み込みすぎない

アクセルを踏み込みすぎるとそれだけエネルギーが消費されます。アクセルの踏み込みは大型車80%ぐらい、中型車50%ぐらいを目安にしましょう。

シフトアップは回転計のグリーンゾーン内で行いましょう。グリーンゾーンとは、エンジン回転計の目盛り部分に示された緑の帯を言い、適正なエンジン回転数の使用範囲を示しています。適切な回転数を維持することとは、燃費の改善に繋がります。

空ぶかしはしない

騒音や大気汚染の原因にもなる空ぶかしは、燃費にとっても大敵です。大型トラックでは、1回につき約12ccの燃料を余計に消費します。停車中1日20回の空ぶかしを行った場合、年間70リットルもの燃料が無駄になります。

意識的でなくても長年のクセでつい、などという場合もありますので注意しましょう。

高速走行では速度を抑える

高速で走るということは風の抵抗に打ち勝って走ることです。速度を出せば出すほど空気抵抗も比例して大きくなっていきます。空気抵抗が大きければ大きいほどエネルギーを使います。

“50~80km/hではほとんど燃費は変わりませんが、80km/hから100km/hに速度を上げると、空気抵抗は一気に4割近く増加します。100km/hでは、走行抵抗の半分以上が空気抵抗になり、燃費に非常に大きく影響してくるのです。これだけ抵抗が増えて、燃費が向上するということは、通常はあり得ません。”

引用:https://autoc-one.jp/word/836276/

とくにトラックはスポーツカーのように空気抵抗を優先したデザインではありません。空気抵抗が燃費に与える影響は大きくなります。

<まとめ>

今回は、トラックの燃費を向上させる方法と運転の仕方を解説しました。

原油価格が高騰している現在において燃料費は大きな出費ですが、日常の点検・整備をきちんと行い、安全運転を心がければ自然と燃費も良くなります。コスト削減、安全運転のためにもエコドライブを実践してみませんか。

引用参考 省エネ運転マニュアル

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

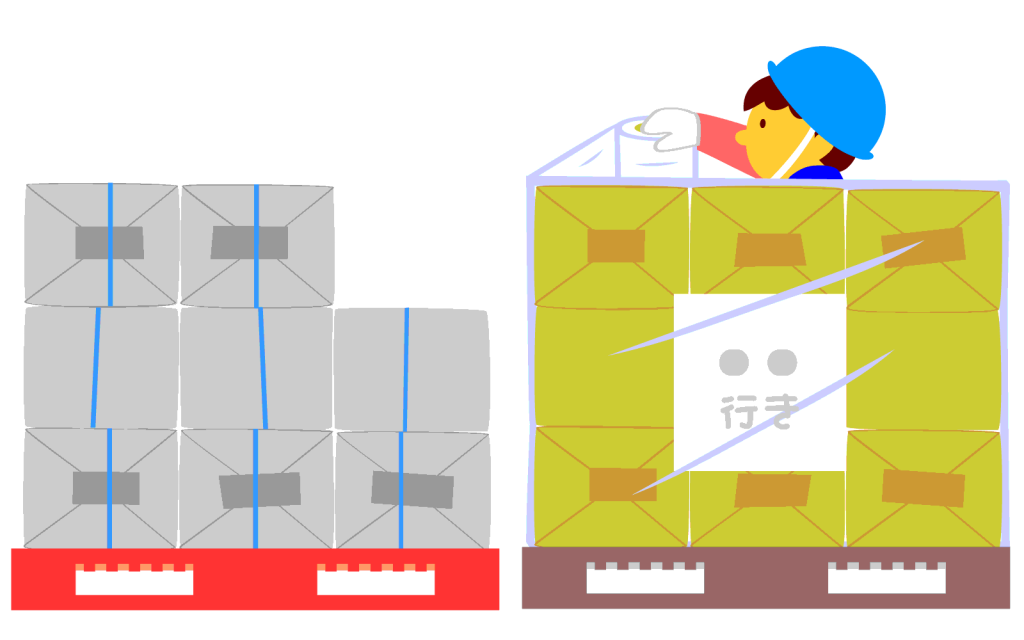

パレット輸送の特徴とは?荷崩れを防ぐ正しいパレットの積み方

目次

荷崩れが原因で起こるトラックの事故は後を絶ちません。荷崩れを起こすと、ハンドルのバランスが悪くなり運転に支障が出てしまいます。また、支障が出るだけでなく、ドライバーの命にも関わることもあります。荷崩れを起こした重たい荷物が、急ブレーキの際にドライバーの背後の壁を突き破ってきたことも事故の事例として残っています。

安全・的確に荷積みをすることが、ドライバーや周囲の事故防止に繋がります。では安全な荷積みにはどのような種類があるのでしょうか。

今回は、輸送・荷役・保管するために荷物を載せるパレットを使った、「パレット輸送」と「荷崩れしないための正しいパレットの積み方」を解説します。

安全運転のためには、パレット輸送の特徴を理解すること、荷物の正しい積み方を知ることが大切です。

<パレット(輸送)とは>

パレットとは、荷物を載せる運搬台のことで荷積みの際には無くてはならないものです。

パレット輸送とは、工場やトラック、海上コンテナ、倉庫、運送会社の営業所で作業効率や生産性の向上のため、作業負担を軽減させる目的のために導入されています。

パレットにはたくさんの荷物を載せることができ、フォークリフトやハンドリフトなどを使って、荷物を載せたままパレットを移動させたり、パレットに荷物を載せたままトラックなどへの積み込みをすることも可能です。物流拠点での荷物管理や輸送の効率化に役立っています。

ここでパレットの歴史を簡単に振り返ってみましょう。今から約100年前の1920年代、米国でフォークリフト開発により木製パレットの輸送・保管使用が開始されました。そして1940年、第二次大戦での米軍の物流作戦として使用されたことにより民間に普及が広がったと言われています。一方日本では、第2次世界大戦後にアメリカ軍が使用していたパレットが日本に入ってきたのが始まりです。1960年代の高度成長による物流量の増大にともなって大量使用が始まり今に至ります。これまで手作業で行っていたことがパレットの出現により一変。労働力・時間の効率化を実現しました。物流を変えた画期的なものとなりました。

<パレット輸送の特徴>

メリット

・荷物をまとめて管理・保管・運搬できる

パレット単位で保管・管理・輸送ができるため、作業効率が大幅に向上します

作業の手間を省くことができ、一度に多くの荷物をスピーディに運びます。積み込む際に抜かりがなければ、積み降ろし忘れを防ぐことも可能です。

・荷物を積んだ状態で安定性を保てる

荷物を積み付けたまま動かせるため、安定性を確保できます。

・無駄なく積載できる

パレットを用いてほぼ同じ形・同じ大きさの直方体に仕上がるので、倉庫内で保管するときもトラックに積載するときも無駄な空間をつくりません。トラックの空間を無駄なく利用できるため、一度に多くの荷物を効率的に輸送することができます。

・荷物の破損を防ぐ

手作業での積み下ろしをすると、荷物を触る機会が多いため破損させてしまう可能性が高まります。パレット輸送なら、荷物の周囲をラップフィルムで包んでひとまとめにします。フォークリフトはパレットに機械を差し込んで運搬し、荷物に直接触れることはないため、破損や汚損のリスクを抑えることができます。

デメリット

・フォークリフトがないと移動できない

フォークリフトには資格が必要です。資格がない場合は人力で運ばないといけないため手間も負担もかかり大変です。代用としてハンドリフトを使用できますが、多くの荷物を運ぶためにはフォートリフトは欠かせないでしょう。

・保管のため大きなスペースをとる

パレットは縦横の辺が1,100mm(=1.1m)あるため保管・管理には広いスペースが必要です。倉庫が狭い場合は作業スペースを圧迫する恐れがあります。作業スペースも含めて適切なプランニングが必要です。

・積み方によっては荷崩れする可能性がある

ラップフィルムで荷物を包んでいても、輸送中に揺れによって荷崩れする可能性があります。慎重な作業が求められます。

<パレットの種類>

今回は代表的な4つのパレットを紹介します。それぞれの特徴を理解し、荷物によって必要なパレットを使い分けましょう。

木製パレット

世界的に最も頻繁に使用されているパレットです。生産・廃棄にかかるコストが低く、荷積が滑りにくいというメリットがある一方で、害虫(卵等も含む)が付く場合もある為に食品物流には向きません。

プラスティックパレット

ポリエチレンやポリプロピレンなどを素材に用いているタイプです。衛生面、安全面、コスト、環境面と優れています。

金属パレット

アルミニウムやスチールなど、金属素材を用いて形成されたパレットです。強度や耐久性に優れているため、精密機器輸送に使われることが多いです。一方で滑りやすいものもあり、重くコストが高いというデメリットもあります。

紙製パレット

段ボールなど紙を素材にしたパレットです。軽量で扱いやすくエコな素材ですが、耐久性や耐衝撃性は低いため使い捨てを前提として運用されています。環境保護の観点から利用される場合もあります。

<パレットの荷積みパターン>

パレットは、2段3段と重ねて使うことができて非常に便利です。

しかし積めば積むほどバランスが取れなくなってくるので、高く積むためには、荷物によって適切な積み方を使い分ける必要が出てきます。代表的な手法を確認していきましょう。

【ブロック積み】

主にブロック積みが使われる積荷:ダンボール

ブロック積みは、レンガやコンクリートブロックで塀を作る時のようにすべて同一の方向に並べ、各段の配列も同じにして積み上げる方法です。平積みともいいます。

これは、最もシンプルな積み方ですが、前後左右の揺れによる荷崩れを起こしやすいので、積み上げた後はベルトでしっかり固定しましょう。

【交互列積み】

主に交互列積みが使われる積荷:ダンボール、米俵・飼料などの袋詰貨物、レンガ・石材

交互列積みは、段ごとに荷物をすべて同じ方向に積み上げる方法です。

奇数段と偶数段で90度回転させるところが特徴で、メリットとして積み方が簡単、荷物を積んだ際のベルトが締めやすい、重量が荷台に均一にかかる、といった点が挙げられます。

荷崩れも起こしにくいので、積み付けでは良く使われています。

【レンガ積み】

主にレンガ積みが使われる積荷:ダンボール、米俵・飼料などの袋詰貨物

レンガ積みは、1つの段で荷物を縦横方向に向きを変えて積む方法です。各段の配列は同じですが、段を重ねるごとに向きを180度変えて積み上げるのが特徴です。

レンガ積みは、荷崩れを防止する効果が高いだけでなく、検品の際に商品が見やすいということで、倉庫へ納品する際の基本の積み方です。

【スプリット積み】

主にスプリット積みが使われる積荷:形が違うダンボール

スプリット積みは、形状の異なるダンボール箱をレンガ積みした際に相互間に隙間(スプリット)ができる積み方です。

レンガ積み同様に荷崩れしにくく、積み方も簡単。ラップ巻きやバンド締めもやりやすいことから倉庫や運輸作業の現場でよく用いられます。

【ピンホイール積み】

主にピンホイール積みが使われる積荷:ダンボール、米俵・飼料などの袋詰貨物

ピンホイール積みは、荷物の縦横を風車形に組み合わせつつ中央に空間を設けて配列する方法で、別名“風車形積み付け”とも言われています。

段ごとに向きを180度変えながら積み上げて行くので、横向きの力にも安定させることができます。軽量で長方形の荷物を正方形のパレットに積む際によく使われる積み方です。

<まとめ>

パレットは現代の倉庫管理、運搬方法に欠かせません。

今回はパレット輸送の特徴から種類・積み方を紹介いたしました。多くの荷物を一度に輸送できたり、作業負担が減ったりと作業効率のメリットが大きい輸送方法です。

荷崩れを防ぐためには「貨物の積付け」「貨物の固縛」「運転方法」の3点を組み合わせて実行する必要があります。「貨物の積付け」は今回解説した荷積みパターンを参考にしてください。荷物の種類やサイズによって、的確な荷積方法は異なります。適切な荷積みパターンを利用し、丁寧に作業を行いましょう。

参考サイト:

行列のできるトラック相談所

http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-541.html

やってみようUPR

https://www.upr-net.co.jp/info/pallet/pallet_size.html

一般社団法人 日本パレット協会

https://www.jpa-pallet.or.jp/page.php?page_id=54

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

電動キックボードの飲酒運転に注意。違反状況と求められる交通ルールの徹底

目次

若者を中心に利用者が増えている「電動キックボード」。

電動キックボードとはキックボードに原動機(電動モーター)を装備したもので、手軽に乗れる新たなパーソナルモビリティとして注目されている乗り物です。都心では毎日のように見かけるようになりましたが、一方で交通ルールを無視した運転や危険な運転の増加が懸念されています。

一般の電動キックボードは原付と同じ扱いですが、シェアリング会社が貸し出しているキックボードは特例により、「小型特殊自自動車」の扱いになり、ヘルメットを着用せずに公道を走ることができます。ただし、原付以上の運転免許は必要で、道路交通法等について正しい知識を身に付けてから運転しなければなりません。

今回は電動キックボードの危険運転と交通ルール、大型車両がキックボードと遭遇した際の注意点などを解説したいと思います。

※2022年3月の道路交通法改正により電動キックボードは新設される「特定小型原動機付自転車」となり、16歳以上という条件を満たせば免許は不要となります。ただし、2022年12月時点ではまだ施行されていないため、公道での運転には運転免許が必要です。

<電動キックボードの事故件数>

電動キックボードの利用者数に比例して交通事故発生件数も増加しています。

警視庁によると、電動キックボードを当事者とする2021年の都内の交通事故は68件、そのうち人身事故は18件、物損事故は50件確認されました。2022年は8月末の時点ですでに80件発生していて前年の数を上回っています。

今年9月、全国で初めて事故による死者が出てしまいました。

事故に遭った男性は、マンション内で運転中、方向転換して走り出そうとした際に車止めに衝突。前から倒れて頭を強く打って亡くなったということです。当時男性はヘルメットをつけておらず飲酒運転をしていた可能性があると見られています。

事故ではない交通違反取扱い件数についても、公表されています。2021年中は207件で、そのうち55件はシェアリング車両の利用者、152件は個人所有の利用者でした。違反の内容のほとんどは、歩道を通行するなどの通行区分違反でした。便利で手軽に運転できることから安全運転への意識が薄くなることが懸念され、利用者への交通ルールの周知徹底が求められています。

<飲酒運転>

電動キックボード利用者の飲酒運転が多発しています。

電動キックボードは法律上、車両にあたることから公道を走る際には運転免許が必要で、飲酒運転は取締りの対象になります。飲酒運転をすれば車や二輪と同様に重い罰則が課されます。全国各地では飲酒運転の取り締まりが行われ、電動キックボードの摘発も相次いでいます。

飲酒運転は重大な犯罪、自転車であっても飲酒運転は禁止です。「違反になるとは知らなかった」では済まされません。警視庁によると、都内では今年に入り、5月8日までに10~30歳代の男女13人がスケーターの酒気帯び運転で摘発されました。このうち12人が大手シェアリング会社の利用者で、時間帯はいずれも深夜から早朝だったといいます。公共交通期間の運転が終了し終電を逃した若者たちが、タクシー代よりも安く手軽に乗れることから、利用しているとみられています。

これにより運営会社では警察と協議し、繁華街の一部の貸し出しポートでは、深夜・週末の時間帯、電動キックボードの利用を一時制限することを決めました。(7月1日〜8月末まで、現在は不定期での実施。) また多発する飲酒運転対策として、利用者に飲酒運転は違法だと警告し、「飲酒運転が発覚した利用者はアカウント凍結される」旨や、法律上も罰則規定がある点を強調する内容にアップデートしたといいます。キックボードが原付と同じ扱いだという意識を持ち、利用者に乗車前の安全教育を行う必要がありそうです。

<電動キックボードの交通ルール>

街中で見かけることの多いシェアリング会社が貸し出しているキックボードは「特例電動キックボード」に分類されます。新事業活動実施区域を走行する場合において、政府より特別な措置(特例措置)を受けています。一般の電動キックボードとは寄生が異なる点があります。今回は特例電動キックボードを利用する時の注意事項を確認します。

・道路交通法上の扱いは「小型特殊自転車」

・歩道は走行することができません。車道の最も左の車両通行帯、普通自動車専用通行帯、自転車道を走行しなければなりません。

・ヘルメットの着用は任意(転倒等をした際のリスクを考え、着用が推奨されています。)

・車道の逆走は禁止(自転車が走行できる一方通行路は走行可)

・飲酒運転は禁止

・2人乗りは禁止。子供を背負って運転するのも禁止。

・運転中は、携帯電話を手に持って、通話したりメールの送受信等をしてはいけない。

・イヤホンをつけての運転はしない。「安全運転義務違反」の対象となる場合がある。

詳しくはこちらをご確認ください。

<大型車両とキックボード>

キックボードは車体がコンパクトであるがゆえにバランスがとりにくいです。タイヤも小さく、段差や凸凹した路面は転倒するリスクがあります。被視認性が低いため左折時の巻き込みや接触の危険性があります。

そんな電動キックボードは道路交通法の改正により、2024年4月から「時速20キロ以内なら16歳以上の免許不要」「ヘルメット着用は任意」になります。交通ルールを知らない、安全教育を受けていない人がヘルメットなしで並走していたらと思うと、とても恐ろしいです。

キックボード利用者だけでなく、トラックやバスなどの大型自動車のドライバーにとっても大きなリスクが伴います。

電動キックボードと並走する場合は、前後左右ともに車間距離を十分とって衝突を防ぎましょう。

今はまだ電動キックボードの普及段階であり規制も曖昧になっているところが多いのが現状です。道路交通法の改正で国内の交通状況に合った規制や交通ルールが適応されるでしょう。

<まとめ>

コロナ禍において密を避けて移動できることから普及が進んだ電動キックボード。普及が進むことで危険性や交通ルールの在り方が問題視されるようになりました。重大な事故が発生する前に、私たちができることはルールを知ることです。利用者への講習会参加や正しい乗り方などを徹底する必要がありそうです。

とはいえ正しい使い方さえすればとても便利な乗り物です。電車やバスでは行きにくい目的地への移動や、歩くには少し遠い距離の「ちょっとした移動」にピッタリです。観光地の交通インフラの課題を解決するツールとしても注目されています。

電動キックボードは短距離移動に適した乗り物です。ルールを守って賢く利用したいものです。

参考サイト:

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

雪道運転の注意点と対策。トラックやトレーラーが備えるべきことは?

目次

雪道は通常の道路よりもたくさんの危険が潜んでいます。雪国はもちろん、近年は首都圏でも思いがけない降雪があるため他人事ではありません。トラックやトレーラーが安全に走行するためには、どのようなことが起こり得るか、事前に知っておくことが大切です。今回は雪道を走る上での注意点や対策、運転方法を解説いたします。本格的な寒さが来る前に「冬支度」をして備えましょう。

<クルマによる雪道での事故>

降雪時、降雪後には路面の凍結や視界不良による事故に注意が必要です。雪が降る地域では特に以下の2つに気をつけましょう。

・スリップ事故

冬季における交通事故で最も件数が多いのがスリップによる事故です。薄く雪が積もっている程度でも、凍結によるスリップは十分に考えられますので油断は禁物です。河川などにかかる橋は冷たい風が吹き抜ける場所が多く、凍結しやすいので注意しましょう。

・ホワイトアウト

ホワイトアウトは、雪によって視界が奪われてしまう気象現象です。吹雪や大雪が降ると、地面の雪が舞い上がって視界を遮ります。一瞬にして位置感覚や空間認識を失うことから“白い闇”とも言われています。視界の悪化は晴天時にも起こり、雪面は太陽の光の反射によって非常に眩しく見えます。トンネルから出た時に一瞬前方が見えなくなることもあります。毎年ホワイトアウトによる多重事故が発生しています。視界不良の時は、十分な車間距離でスピードを控えめに。少しでも不安を感じたら、安全な場所で停車し、天候の回復を待ちましょう。

<注意の必要な場所と状況>

雪国の人が、雪の少ない地域の人と比べて雪道での事故が少ないのは、運転技術が高いからではありません。それは、今までの雪道での運転経験により、危険な場所や状況を予測しながら運転しているからです。雪道に不馴れな人でも、雪道で注意すべき場所をあらかじめ知ってから走行することで、危険を回避する確率もグンと上がります。

・峠道

峠道は、急カーブや日陰部分が多く、凍結し非常に滑りやすくなっています。山間部ということもあり、気温や天気の変化も激しいため、特に注意しましょう。

・長い坂道

雪道の坂道が怖いのは、車の荷重が4つのタイヤに均等にかからなくなるためです。登り坂では前輪の負荷が軽くなり、ハンドル操作に影響します。

また、後輪の負荷が高くなることにより摩擦力の低い雪道では後輪がスリップしやすくなります。坂道で停車してしまうと再発進することが難しくなるため、登り坂では途中で止まらずに、できるだけ一気に登りきるようにしましょう。停止してからの再発進は、ゆっくりとゆっくりと、丁寧にアクセルを踏み込んで発進するようにしましょう。

一方、下り坂では、後輪の負荷が軽くなるので、車両のお尻が振られやすくなります。そのため下り坂では細心のハンドル操作とブレーキ操作が必要です。ちょっとしたハンドル操作でも、後輪の接地が弱いために、横滑りする恐れがあります。勾配が緩やかであっても、一度スリップし始めればコントロールが全く効かなくなります。玉突き事故が起こりやすいので、一定速度で慎重に走行しましょう。

・早朝の舗装路

想像以上に、滑りやすくなっていることがあります。凍結した路面に、薄雪が積もっている場合は一段と滑りやすくなります。交通量の少ない時間帯に走行するときは、特に気をつけましょう。

また停止線付近は、ブレーキ・発進が繰り返し行われているため、凍結した路面が磨かれたようにツルツルになっていることが多いようです。停止線を示す標識より少し手前で止まる気持ちが大切です。

・トンネルの出入口

通常のトンネルの出入口でも、基本的には減速ですが、雪道ではさらに注意が必要です。山からの吹きさらしの風があたり、出入口周辺のみ凍結していることが多々あります。速度を出したままトンネルを出ると、そこは雪道です。

トンネル内で濡れたタイヤで飛び出すと、急な路面変化によって車両の姿勢を崩してしまうことがあります。トンネル自体も緩やかに傾斜があることが多いので、減速して通過しましょう。

<アイスバーン(路面凍結)に注意>

アイスバーンとは路面の水分が凍結することを指します。ツルツルとしていて、スケートリンクの上を走っているような状況になります。

・圧雪アイスバーン

圧雪路とは、降雪後に車が走行することで、雪が踏み固められた道路のことです。タイヤで磨かれてツルツルしている状態なので、凍結した道や雪が積もったばかりの道よりは走りやすいと言われています。

・ブラックアイスバーン

ブラックアイスバーンとは、一見すると濡れたアスファルト路面のように黒く見えるのに、実は表面が凍りついている路面のことです。濡れた路面と区別がつきにくく油断してしまいがちです。昼間に積もった雪が解けたときや、雨が降った後の冷え込みが強くなる夜間や明け方は注意が必要です。

・ミラーバーン

クルマの往来によって路面が鏡のようにツルツルに磨かれた状態を言います。特に発進や停止が頻繁に行われる交差点付近でよく起きるもので、もっとも滑りやすいと言われている危険な路面状態です。停車時や発進時のスリップの原因となり、追突など重大な事故につながる危険性があります。

<トラックの基本的な雪道対策>

・タイヤ

道路交通法等により、積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において運転するときは、タイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスノータイヤやスタッドレスタイヤ等を取り付けることが義務付けされています。違反すると罰則の対象となります。非降雪地域でも積雪・凍結した路面をノーマルタイヤの自動車で走行することは法令違反です。いずれの都道府県でも違反した場合、大型車は7000円、普通車は6000円、自動二輪車は6000円、原動機付自転車は5000円の反則金が課されます。(沖縄県を除く)

・タイヤチェーン

タイヤチェーンはタイヤの外周に装着する滑り止め用の器具です。スタッドレスタイヤをはいていたとしても、タイヤチェーンは雪道を走る際に有効なので、常備しておきましょう。

タイヤチェーンを装着することで滑りやすい登坂もより安全になります。後輪がダブルタイヤの車両の場合は、豪雪地帯ではダブル用トリプル形チェーンを装備しましょう!突然の大雪や豪雪に見舞われるとシングルタイヤ用チェーンでは脱出不能になる場合があります。

雪道以外では、装着した状態で高速走行はできないので、必ず現地で装着しましょう。寒い車外では慣れないチェーン装着をする必要があるので、時間にゆとりを持って行動しましょう。

・霜降り対策

◎解氷剤

市販されている車のガラス用解氷剤が効果的です。解氷剤のエタノールやイソプロバノールの成分は0度でも凍らないアルコール特性を持ち、フロントガラスの凍結温度を下げることができます。フロントガラスに塗布するだけで凍結を解かすことが可能になります。

◎アイス・スクレーパー

霜、氷、雪を取り除くためのハンドヘルドツールです。手軽で便利ですが、やりすぎるとフロントガラスに傷がつく恐れがあるので注意してください。

◎デフロスターをかける

車内に装備されている「デフロスター」のスイッチをオンにして内気循環で最高温度に設定すると、エアコンの熱がフロントガラスに集中して約10分ほどで視界が確保できます。

◎冬用ウインドウォッシャー

単純に汚れを流す目的で「水」をウインドウォッシャーとして使っていたり、普通のウォッシャー液を薄めて使っている場合、寒冷地ではウォッシャータンクやホース内部でウォッシャー液が凍る場合があります。また、走行中に使用した際にフロントガラスが凍結してしまう恐れがあります。冬には低気温に対応するウォッシャー液が必要です。雪用ワイパーを用いたとしても、豪雪時の走行には寒冷地用のウインドウォッシャー液が必須アイテムになります。ワイパーが拭き取った雪が次第に固まり、さらに蓄積され大きくなって視界の妨げになるのを防ぎます。撥水効果のあるものも販売されていますので準備しておきましょう。

✘熱湯をかける

自動車のフロントガラスの多くは合わせガラスとなっています。熱湯をかけることは大変危険です!霜がついたガラスの表面温度は0度以下、そこにお湯をかけると外側のガラスは急激な温度変化により膨張してしまいます。外側のガラスと内側のガラスの温度差によって亀裂が生じ、ガラスが破損に繋がることがあります。

<安全走行こそ最強のドライブテクニック>

・「急」のつく運転は事故のもと

雪道を走行するときは、急発進、急ハンドル、急ブレーキは厳禁!路面凍結時にはコントロールを失ってしまうこともあります。また、急いでスピードを出し過ぎすぎるのもとても危険です。冬は、時間にも余裕をもって出かけましょう。

・「車の性能」=「安全」ではない

4WD(四輪駆動)、4WS(四輪操舵)、TCS(トラクション・コントロール・システム)、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)、など最近の車は安全性を高める機能が搭載されるようになりました。しかし、これらは「走る、曲がる、止まる」といった車の基本的な働きを補助するシステムに過ぎません。車の性能を過信せず、無理な運転をしないことを心がけましょう。

・速度を抑えて走行

スピードの出し過ぎは、チェーンの膨れ上がりによる車体への接触でチェーン切れの原因となります。

・確実な装着と十分な点検を実施

チェーンの緩み、ゴムバンド等のフックへの掛け忘れはチェーン脱落の原因となります。また、チェーンの磨耗・損傷はチェーン切れの原因となりますので定期的な点検を行いましょう。

<雪道走行の心得>

・出発前

運行地域の気象や路面情報、さらには例年の初雪時期を確認しときましょう。余裕をもってタイヤ交換やチェーンなど冬装備の準備ができます。

また運転する前に、靴についた雪はよく払っておきましょう。雪がついたままの靴ですと、アクセルやブレーキの感覚がいつもと異なります。足が滑ってペダルを踏み外し、思わぬ危険を招くこともあります。

・出発直後

燃料満タン!冬は給油もお早めに!

雪道は普通の道に比べて燃料消費が早いです。規制や事故による渋滞・ストップ時でも冬は暖房をつけるため、エンジンは掛けっぱなしになります。マイナス10数度にもなる気温の中でガス欠を起こしたら生命の危機に直面することだって考えられます。冬期はいつもより早めの給油を心がけましょう。

・走行中

走行中は車間距離を十分にとり、心と時間にゆとりを持って行動しましょう。急発進、急加速、急ハンドル、急停止は、車両の姿勢を崩すきっかけになる運転は危険です。

・到着後

目的地に着いたら、積雪に備えてワイパーを立てておきましょう。ワイパーを立て忘れると、フロントガラスの雪かきがしにくくなります。更に、ワイパーゴムがフロントガラスに凍りついてしまい、はがすのが大変になることもあります。翌日の朝は、雪かきがあることを踏まえて、早めに出かけましょう。

<まとめ>

大雪による交通事故やスリップが原因でトラックが立ち往生してしまうと、周辺道路の大渋滞を招き、迂回路のない地域では大混乱を起こしてしまいます。こうした混乱を起こさないためにも、ドライバーには早めの雪道対策が求められます。余裕のあるスケジュールで、心と車間距離を十分にとった運転を心がけましょう。安全第一、雪道の特性を知り慎重に行動しましょう。

参考サイト:雪道対策について/全日本トラック協会https://jta.or.jp/member/anzen/snow2016.html

岩瀬運輸機工なら大型精密機器も安心の運搬です。詳しくは《こちら》から

過労運転とは 労働時間の改善と運転管理者の役割

目次

- 過労運転の原因

- 過労運転と道路交通法

- ドライバーの労働時間改善のための基準

- 過労運転を防ぐための運転管理者の役割

- 点呼を生かした過労運転の防止

- 日常的なコミュニケーションの充実

- ドライバーが相談しやすい職場環境

- まとめ

運輸業界で過労による脳や心臓疾患の労災認定された人は2020年度で58人と、各業界中最も多く、過労運転によるトラック事故が増加しています。トラック運送業において労働時間を削減することは容易なことでなく、長距離のトラックドライバーの労働時間は長くなりがちです。

しかし近年様々な業界で「働き方改革」が進められ、運輸業界も例外ではなくなってきました。過労は身体の健康に大きな悪影響を与えます。運転手の健康を守ることは、悲惨な交通事故被害を防ぐことにつながります。

今回は過労運転による事故を未然に防ぐための勤怠管理や運行管理者の役割について解説していきます。

<過労運転の原因>

「過労」とはどんな状態のことをいうのでしょうか。

文字通り、「疲労など、何らかの理由で正常運転ができない可能性がある」状態で運転することを指します。

具体的には以下のような状態です。

・過労

・病気

・薬物

・精神的要因など

長時間労働による慢性的睡眠不足や生活リズムの乱れは、疲労を蓄積させるだけでなく、病気の原因にもなりかねません。身体能力や判断力に影響し、運転をするには危険な状況となってしまいます。

しかし、道路交通法では具体的な基準については明記されていません。それだけに過労運転防止は運転手の自己管理に委ねられているのです。「気分が悪い」「強い疲労感がある」と思ったときは自主的に運転を控えることが重要です。

<過労運転と道路交通法>

道路交通法には、「過労運転等の禁止」という違反があります。

第六十六条:何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

事故を起こさなくても過労運転と判断された場合、違反点数は25点、免許取り消しになります。似たもので居眠り運転がありますが、居眠り運転の場合は居眠り運転安全運転義務違反に該当し、違反点数2点・反則金9,000円となるのに対し、過労運転は行政処分と刑事処分の両方が科されます。

飲酒運転の違反点数が23点なので、同じくらい罰則が厳しいことがわかるでしょう。

運転手だけでなく会社も責任を問われます。タクシーやバス、トラックなどの営業車の事業主や運転管理者は道路交通法第75条により、運転手に過労運転を命じたり、過労運転をすることを容認したりしてはならないと規定されています。これに違反した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の処分が科されます。

<ドライバーの労働時間改善のための基準>

運転者の過労運転を防止するため、労働時間に係る基準に従い勤務時間及び乗務時間を定めなければいけません。運行管理者は、労働時間の基準と特例を必ず遵守した運行計画を作成することが必要です。今回はトラックの場合のみ紹介します。

基本の拘束時間:

1ヶ月293時間以内、1日原則13時間以内、最大で16時間以内

1日の拘束時間は原則として13時間が上限で、拘束時間と拘束時間の間に休憩時間を8時間以上確保すれば、最大16時間まで延長できます。ただし、拘束時間が15時間を超えてよいのは、1週間につき2回の業務までです。

休憩時間や手待ち時間などを含む「拘束時間」は、1ヶ月につき原則として293時間が上限です。

特例的に、1年につき6ヶ月まで1ヶ月につき最大320時間まで労働時間を延長することができます。ただし、1年間の拘束時間の合計が3516時間(293時間×12ヶ月)を超えることはできません。

基本の休息時間:1日連続8時間以上

ドライバーの居住地での休息時間がそれ以外の場所での休息よりも長くなるように配慮するよう気をつけてください。継続して8時間以上の休息時間を与えることが困難な場合は、一定期間内における全勤務回数の2分の1を限度に、休息時間を拘束時間の間や後に与えることができます。この場合は、分割された休息時間が1日において1回あたり継続4時間以上、合計で10時間以上になるようにしなければなりません。

自動車運送事業者は、乗務員が有効に利用できる休憩施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠施設を整備し、これらの施設を適切に管理し、及び保守しなければいけません。

運送業の法改正

運輸業界では長時間労働改善のための動きが加速しています。今年3月にはバス運転手の労働環境を改善するため、勤務終了から次の始業までの休息時間を現行ルールより1時間長い「最低9時間」に改める報告案を提示し、了承されました。今後タクシーとトラックの運転手についても年内に同様の新ルールをまとめ、2024年4月の施行を目指しています。

<過労運転を防ぐための運行管理者の役割>

運行管理者には、休憩施設または睡眠・仮眠施設の状態が常に良好であるように計画的に管理する義務があります。

勤務時間と乗務時間の設定

1、事業者は、休憩または睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息の時間が十分に確保できるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなければなりません。

2、運行管理者は、事業者が定めた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って、運転者を事業用自動車に乗務させなければなりません。

運転者の勤務時間及び乗務時間の設定

事業者は、勤務時間、拘束時間、休憩時間、時間外勤務、公休、休日出勤、有給休暇等の事項を明確にし、勤務体制を確立しなければなりません。

勤務時間及び乗務時間の基準

事業者が、勤務時間及び乗務時間を定める基準は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第 1365 号)」、基発第92号(平成元年3月1日)「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」、基発第93号(平成元年3月1日)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」が適用されます。

<点呼を生かした過労運転の防止>

トラックやトレーラーによる交通事故を防ぐには、ドライバーの健康が良好であることが不可欠です。運送は時間が不規則になりがちなことから、日常的にドライバーの健康状態を確認し、過労運転を防止することが大切です。そこで、点呼では、顔つきや顔色、姿勢などの変化をよく観察することで、ドライバーの前日の状況や疲労の蓄積、健康状態などについて細かくチェックすることが必要です。

基本的には、対面点呼を行い、ドライバーの顔つきや態度、言葉遣いなどの変化を観察し、もし変化が見られた場合は背景にどのような原因があるのかをゆっくりヒアリングし、対応することが必要です。点呼時の質問内容は、毎回異なる質問をしたり、質問を長くするなどの工夫を凝らしましょう。ドライバーの反応が普段よりも緩慢でないか、イライラしたそぶりをしないかどうかなど、詳細な観察を行います。対面点呼直前の睡眠時間や疾患の有無など、特にドライバーに持病がある場合は現在の状態や通院の確認など、ドライバーの身体的な健康状態を把握することが大切です。さらに、心理的な面においても悩みがないかなどの精神状態を把握しておくことも必要です。

もしも長期の運行計画によって対面点呼ができない場合は、テレビ電話など動画や画像を活用して、顔つきからも疲労状態を確認するように工夫しましょう。

乗務前点呼の時には、ドライバーの健康状態、疲労の度合い、飲酒の有無、薬の服用状態などの身体的な状態の確認と、睡眠不足ではないか、異常な感情の高ぶりがないかなどについて確認します。さらに細かく、ドライバーの歩き方、服装、顔色、口臭、目の動きなどをよく観察し、もしも異常を感じたら詳しく質問します。前日の状態と比較し、前日と同じ質問に対する反応の良し悪しを観察しましょう。

乗務後点呼の時には、その日の運行でドライバーの疲労が蓄積していないかを確認します。そして翌日の運行に役立てるために業務に応じた確認事項を確認します。ドライバーの運行中にヒヤリハット経験がなかったかどうかも質問しましょう。最後に、「今日も1日お疲れ様でした」という心からのねぎらいの言葉が、ドライバーの励みになり、疲労解消にもつながることを心に留めておきましょう。

<日常的なコミュニケーションの充実>

ドライバーの小さな変化に気づくためにも、日頃からドライバーと運行管理者の間のコミュニケーションを潤滑にしておくことが大切です。ドライバーが、疲労や眠気、健康状態において危険を感じた時に、安全を優先した発言をすることにプレッシャーを感じずスムーズに発言できるような職場の環境や人間関係を構築することが必要です。その上で、ドライバーが過労や体の異常などを電話などでも運行管理者に伝えやすい環境を作ることも大切です。

<ドライバーが相談しやすい職場環境>

事業者や運行管理者は、ドライバーからの相談が受けやすい雰囲気作りを心がけてください。事業所内に相談しやすい場所を設けるなどの工夫をしましょう。相談を受けたスタッフは、相談内容には真摯かつ誠実な対応を心がけるとともに、相談内容はプライバシーに関わることですので、口外してはいけません。

事業者や管理者だけではなく、産業医や衛生管理者などの専門スタッフによるサポートや、外部機関と連携し、精神的ストレスや悩みを相談できる公的機関があることも、事業所内で周知しましょう。相談窓口としては「働く人の悩みホットライン(03-5369-2275)」が、職場、暮らし、家族、将来設計など働く上での様々な悩みに応えています。相談時間は一人1回30分以内、通話料は相談者が負担しますが、相談自体は無料です。全日本運輸産業労働組合連合会(0120-506-783)でも、労働組合員が気軽に専門のカウンセラーに相談できる窓口を開設しています。家庭問題や職場問題、金銭トラブルや病気などのあらゆる相談を無料で受け付けています。

<まとめ>

まとめ

過労運転は重大な事故を引き起こす危険な運転です。トラック運転手に長時間運転長時間労働が常態化すると、過労死や労働災害、従業員とのトラブルなどのリスクが生まれます。運転手、事業者ともに安全意識を持って過労運転をなくすように努めましょう。

参考サイト

道路交通法:

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#633

国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/personnelmanagement.html